プラモデルの筆塗りに関する情報を集めてみると、

- エアブラシのように均一に塗りたい

- 筆ムラなくなるための方法

- キレイに塗るための希釈率はどれぐらいか

いった方法論の話が多いように感じる。

極論、筆塗りで完全にエアブラシのような表現を行うのは物理構造上不可能に近いだろうし、筆塗りには筆塗りの良さや可能性があると思う。

なので、多くの方が筆塗りで理想としている表現は「筆ムラを失くす」というよりは「筆ムラをコントロールする」と言ったほうが正しいのだろう。

職人のような筆塗り技術を持つ者は、半ば無意識にこの「筆ムラをコントロールする」という刹那的判断の積み重ねにより、人間の感覚として「美しい」と感じる表現ができるに至っているのだと思う。

私の職業の影響上か、こうした「センスや技術と呼ばれる概念を極限まで細分化かつ言語化する」「プロが無意識でやっており自分でも自覚・説明できないことを意識下する」という試みを行う意義は大きいように思える。

そうすることで、自分では感覚的に正しいと思ってた方法が間違っていたり、正しくはあるけど一部の要因で正しく機能していなかったりと、意外な発見にもなるし、論理的なアプローチでの技術改善にもつなげられる。

前置きが長くなったが、今回行いたいのはシンプルに「筆塗り時のタッチの差でどれだけムラに違いが出るか?」を徹底的に掘り下げていきたい。

「筆塗りのタッチ」とは?

そもそも、一言で「筆塗りのタッチ」「筆のタッチ」と言ってもかなり感覚的な話となる。

しかし、実際には塗る時の意識や動かし方としては「筆圧」「筆を動かすスピード」といった差異、塗った部分を見ながら視覚的に調整する意識としては「筆跡の有無(筆ムラ)」「塗料の乗り具合」「塗料の乾きやすさ」「塗料の質感差(粘りがあるか、水っこいか)」「筆の毛質や形状」といった差異で、感覚的な微調整をしている方が多いと思う。

このように一重に「筆のタッチ」と言っても、使ってる道具の差、視覚情報からの無意識レベルでの動作を刹那的な判断で繰り返した結果、それぞれの表現の差が「筆のタッチ」と形容される概念として出てくるものだと考えられる。

なので、プラモデルの筆塗りのコツに関しても、人によって「一気にサッと塗るほうがいい」「ちょびちょび塗料を乗せていくように」と、最適解が変わるのだろう

しかし、情報発信した当人的には「(柔らかめの筆で力を抜いて)一気にサッと塗るほうがいい」「ちょびちょび塗料を乗せていく(その後で少しだけ筆先を下に動かす)」という意識や動作をしていたとしても、その情報を受け取った側は「とにかく一気にサッと塗ればいいんだな!」「塗料をちょびちょび乗せるだけ(筆先はまったく動かさない)」といったズレが生じる。

どちらのコツもある条件では正しい場合もあるし、目指したい表現、あるいは置かれた状況(道具の差異や塗り方の癖)によっては正しくない可能性も出てくる。

今回の定義は「塗る時の力の入れ方の差」

ただ、今回の検証ではあくまで「塗る時の力の入れ方の差」とした。

それも「この一塗りでは力を入れるぞ」「この一塗りでは力を抜くぞ」という意識の差の話で、筆圧や筆を塗るスピードは考慮していない。

というのも、今まで説明したことは検証用の塗りが終わった後で気づいたことだからだ。

それぐらい、単に「力を入れて塗る」「力を入れず塗る」という意識だけでは、細かな動作を意識していなかったということになる。

このあたりは「力を入れるという意識では、筆圧が強くなって筆を動かすスピードも遅くなる」という人もいれば「筆圧を維持しまま筆自体は早く動かす」という人もいるだろうし、前述のように塗料の質や筆の質によって細かな微調整をしているケースも多いだろう。

なので、あくまで「私がこの筆と塗料を使って”力を入れる・入れない”という意識の差で塗ったらこうなった」という限定条件付きであると踏まえた上で、読んでいただきたい。

筆のタッチ差で出る細かな違いを検証

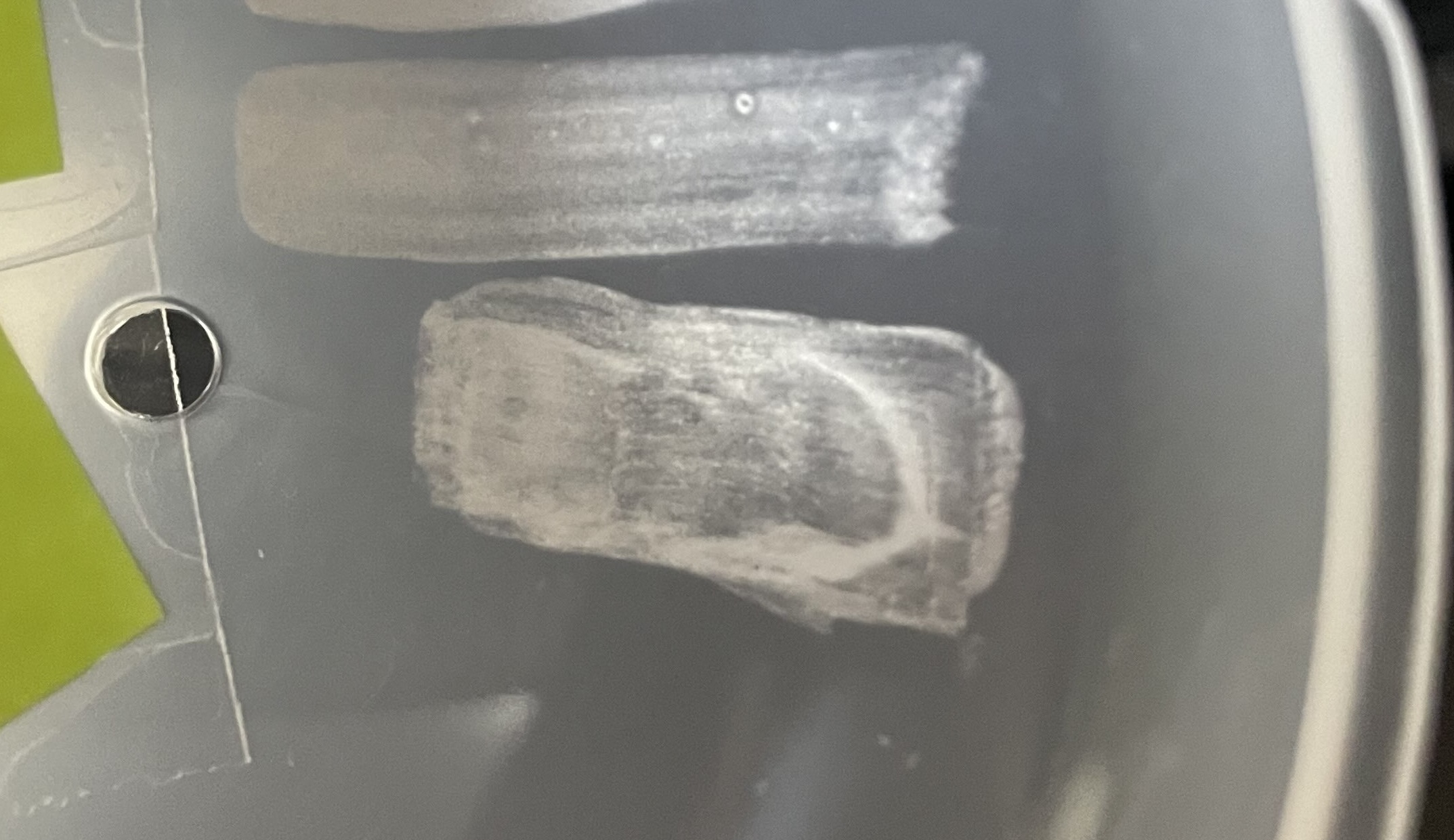

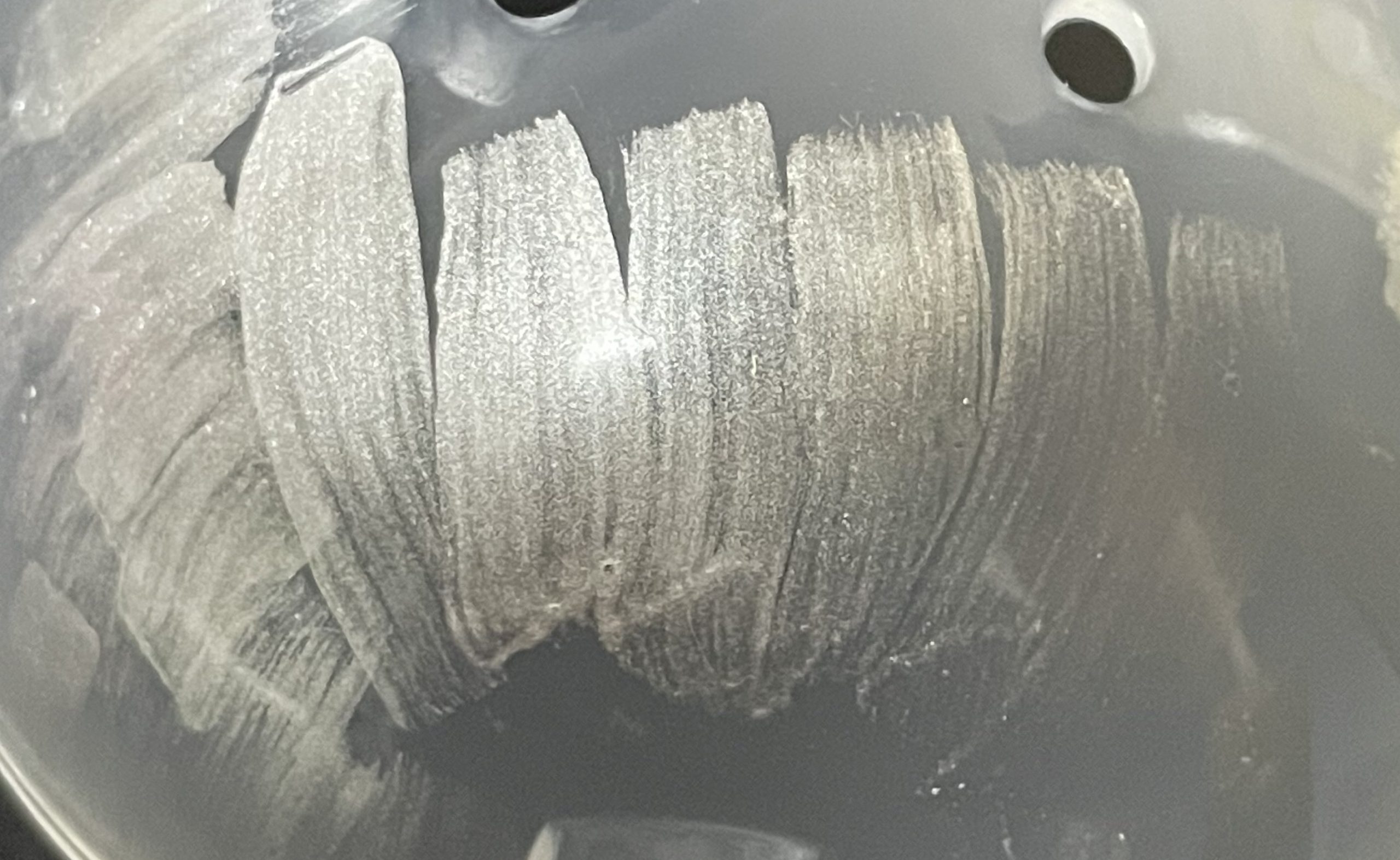

「ゴタクはいいのでさっさと実例を見せろ!」という人向けの、検証用の塗り画像を用意した。

- 一度塗った後になんども重ね塗りしてムラを調整しようとした塗り跡

- 普段の自然な力の意識で一塗りした塗り跡

- 力を入れずにサッと一塗りした塗り跡

- 力を入れる意識でじっくりと一塗りした塗り跡

- 筆の塗料が減った後に一塗りした塗り後

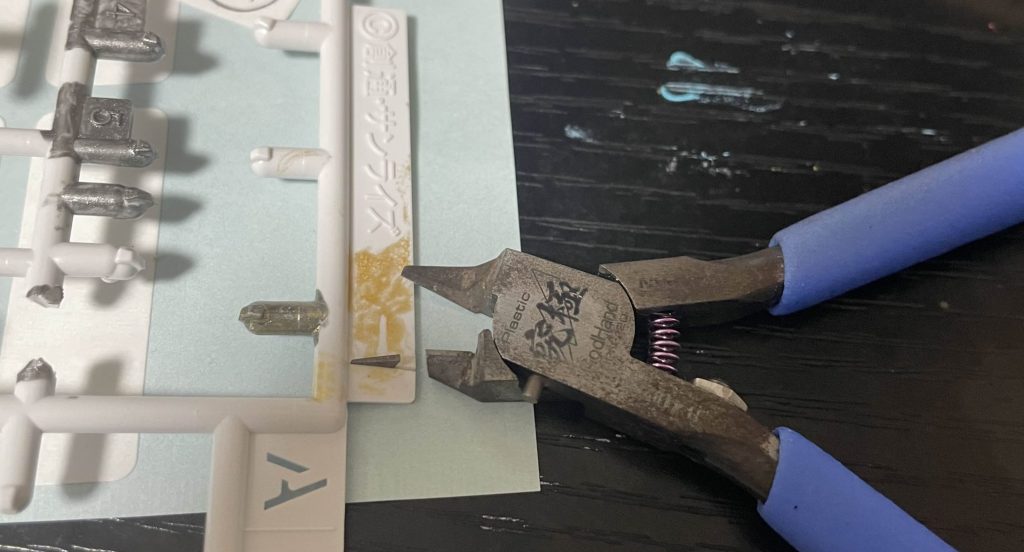

なおツールは、水性ホビーカラーシルバー、タミヤモデリングブラシHF平筆No.2(人工毛)、ガチャポンのカプセル(ポリプロピレン)を使っている。

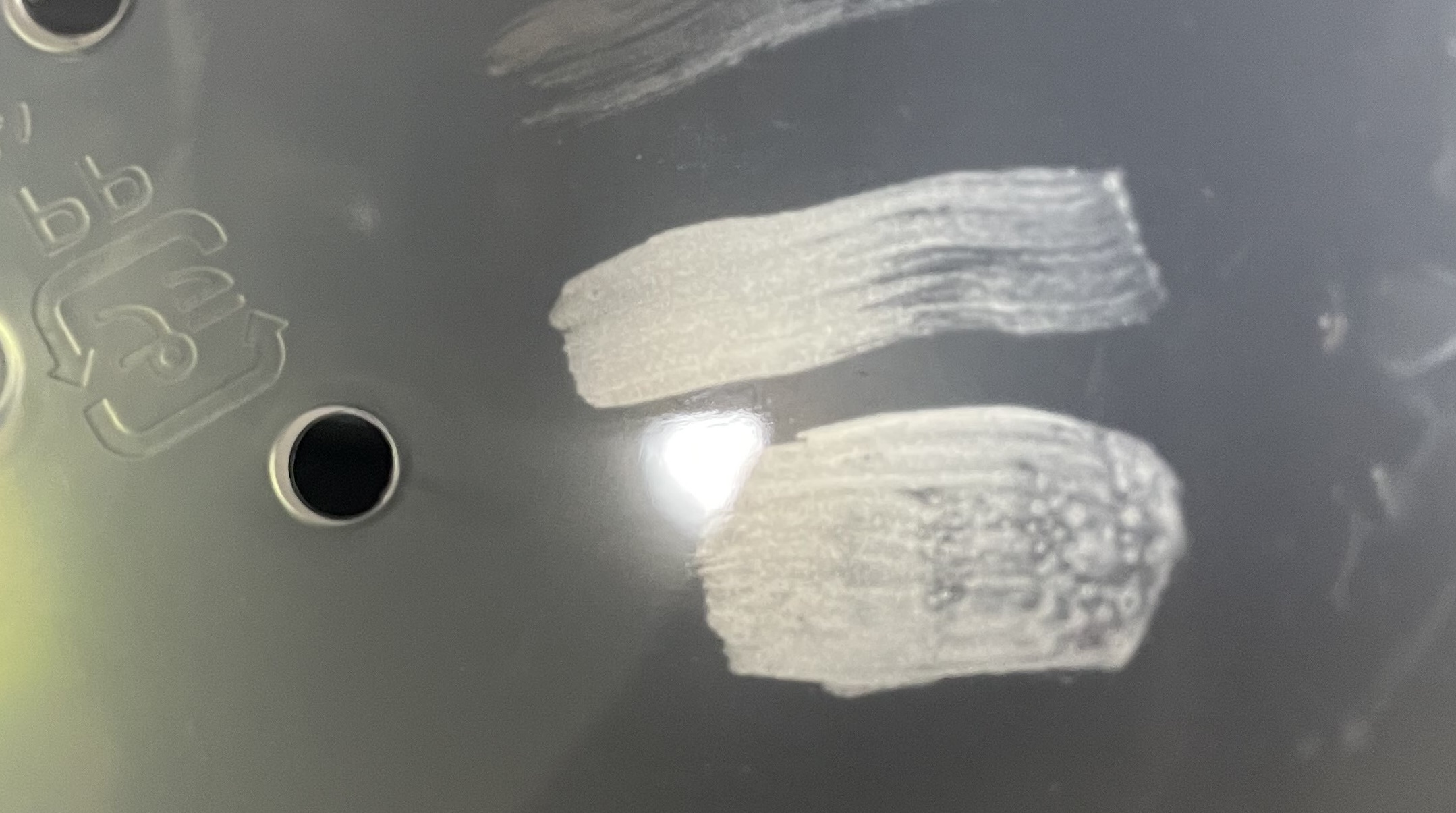

次に、同条件で筆だけタミヤモデリング平筆No.0(動物毛)で同様の塗り方もした。

検証用の画像だと、写真機材の質や光の当たり具合など様々な要因で差異がわかりにくい箇所も多いだろうし、写真自体こだわって撮ってるわけでないからわかりやすい粗に視線が向いてしまうだろうから、実際に私が現物を眺めて気付いた点を記していきたい。

塗料が乾く前の重ね塗りは最も筆ムラができる

人工毛・動物毛、どちらの筆にも共通して言えるのが塗料が乾く前の重ね塗りは最も目立つ筆ムラが出来やすいという結果だった。

感覚に頼っていると、塗料のノリが悪いことから塗料を広げるためにこの塗り方をすることがある。

が、今回の検証で最も筆ムラが目立つ悪い塗り方であることがハッキリした。

動物毛の筆に至っては、気泡が最もできる塗り方であることも見えてきた。

半透明素材に塗っているので、裏からも塗りムラを確認してみる。

硬めの人工毛だと、塗料の塗り溜まりができていることが目に見えてわかりやすい。

動物毛も、気泡ができやすいことに加え、重ね塗り面積が多かったであろう真ん中付近の塗料が薄くなっており、塗料を均一にしたい意図とは逆効果となってしまっている。

よく筆塗りで言われる「一度塗って乾かして重ね塗りする」という方法論には、暗黙的に「乾かないうちから重ね塗りしてはいけない」という意味も含まれているが、実際にやってみて検証してみると、筆塗りの仕上げを汚くしてしまう大きな要因であると見えてきた。

力を入れたほうが均一に塗りやすい(とくに人工毛)

検証用に塗った5パターンを眺めて比較して出てきたのが「力を入れたほうが均一に塗りやすい」という傾向だ。

例外として、筆先の柔らかい動物毛は力を入れすぎると真ん中付近の塗料量が減ってしまう(左右に塗料が分散する)ので「筆先の固さに合わせた最適な力具合」という条件が付く。

また筆圧を維持するために、筆のストロークスピードはかなりゆっくりめだ。

最初は「毛の固さが要因か?」と考えていたが、実際に試し塗りしてみたところ「塗料の粘り度」もしくは「筆に含んだ塗料の量」が関係している。

下記の試し塗りの赤線部が一発塗りで「均一に塗れている」と感じる部分だ。

一見すると上手く塗れているように思えるが、右の失敗跡では「筆に含む塗料の量が多すぎて垂れる」「気泡ができやすい」という問題もあったので、筆に塗料を含みすぎているか、塗料を薄めていないので粘度が高すぎるかもしれない。

その証拠に、筆先に含んだ塗料が枯渇してくる筆跡後半あたりでは塗料が薄くなっている。

また、塗っているというよりは「筆先に含んだ塗料を直線上に均一に広げていく」という感覚の方が近い。

適切な塗料の量なら直線上は同じ塗料量で塗れる(とくに動物毛)

ここで言う「直線上」とは、筆跡に対しての縦軸だと思ってもらいたい。

適切な塗料の量は、先のように「塗料をたっぷり筆先に馴染ませて塗り拡げる」というよりは「ややドライ気味に筆先に残った塗料を塗っていく」といった意識である。

塗り終わり部分の塗料溜まり箇所を除けば、直線上には塗れてないと部分と塗れてる部分の差がハッキリしているので、鉛筆でデッサンする時のような線の表現になっている。

「デッサン」という語を用いたが、この筆の線を活かした塗り方を維持して塗り重ねていけば、デッサンのような立体表現ができるのでは?と思い至った。

また、今回は安価なタミヤブラシを用いたが、毛の密度が高い筆なら直線上の塗り残しに見える箇所も減るのでは?と次の筆選定の目安にもなりそうだ。

この性質は筆ならではのストローク跡にもなるので、表現の仕方次第では効果的に使えるかもしれない。