諸事情でマーケティング文脈における「インサイト」の意味を調べていたが、どうにもGoogle検索やLLMで解説される内容が腑に落ちない…という状態が続いております。(念のため、Pagerankやベイズ統計によって、当該内容が正規分布的にコモディティ化して、間違った内容でも広まっていくという大前提は踏まえた上で…と明記しておく)

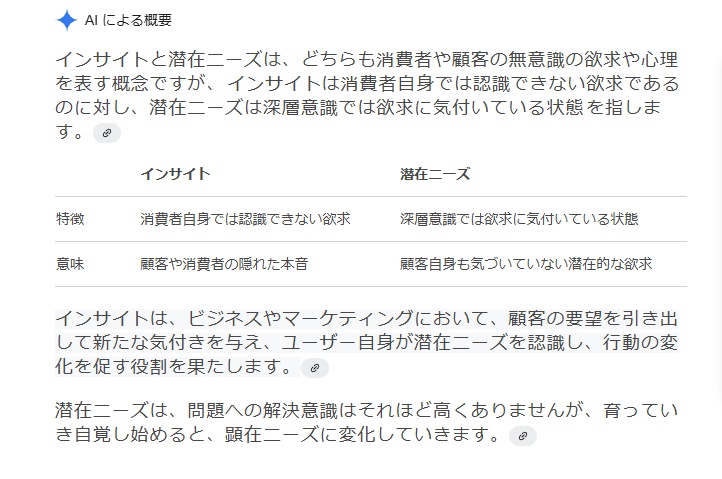

たとえば、Google検索のサジェストで出てくるキーワード「インサイト 潜在ニーズ 違い」では、下記のような定義が紹介されます

「間違ってはいないけど、正解とも言えない…」

そんな微妙な気分になる定義が、どこのメディアでも解説されています。

では、私自身が「インサイトをしっくり来る言葉や定義に落とし込めるか?」と問われると、何を隠そう、今現在、頭を悩ませている問題でもあります。

…というのも、当サイトのMVV-Missionが「Insight Pleasure ~まだ見ぬ洞察と出会う~」だからです。

MVVに掲げた以上は「インサイトとはこういうものだ」と示すための、深い洞察と理解、多くの人が腹落ちするようなメッセージを作り上げたい…。

というわけで、ひとまず「なぜ、Google検索結果やLLMのインサイトの定義や説明が腑に落ちないのか?」はだいぶ言語化できそうな手応えがあるので、解説していこうかと思います。

「インサイト」の雑な定義がもたらす違和感の正体

「雑な定義」というと各方面から怒られそうだが「うるせーな、こっちもマーケティング実務でフレームワーク埋めるのに雑な定義してると怒られるわ、クソヤロー」という気持ちでやっているので、予めご容赦いただきたいと思います。

また、私自身、何を隠そう企業メディアにて「顧客インサイトとは?」とドヤ顔で記事納品して後悔(公開)してしまっているので、ある意味で「人の振り見て我が振り直せ」という体の「自己批判」であることも、許していただきたく。

…与太話はさておき、本題に入りましょう。

なぜ、そこらのオウンドメディアが語る「インサイト」に違和感を覚えるのか?

この疑問について、自分なりに違和感の正体を言語化してみた。

「隠された欲求/本音=インサイト」…ではない

インサイトを超わかりやすく説明するのに「隠された欲求」「隠された本音」という表現が用いられます。ここでは話をシンプルにするために「隠された欲求も本音も同じもの」として扱うのでご留意を。

「隠された」というワード選定は、いかにも「インサイトを発見できれば、自分は隠された世界の真相を知っている特別な人間だ!」と中二心をくすぐる表現って感じですね。陰謀論とか好きそう。

これに関して現段階での私の持論を端的にまとめると、

「隠された欲求がインサイトな場合はあるけど、隠された欲求そのものが必ずしもインサイトではない」

という見解です。

つまり、どういうことかっていうと「隠された欲求/本音=インサイト」とは限らないってことです。言い方を変えると「別にインサイト自体が隠されているとは限らん」とも。ただ「隠されていることが非常に多い」ってだけで。

イマイチ、ピンと来ない人向けに、ベン図や論理記号で表すとわかりやすい。

※図解資料は後日追加予定

たとえば、まだスマホが普及してなかった時代にいち早くiPhoneに飛びついてた物好きなガジェットオタクが「これが欲しかったものだ!直感的な操作!使ってるだけで最先端でイケてる自分!新世代のWYSIWYG!」と自らのインサイトをひけらかしていても、当時は周りの理解が追いついてなかったと思います。

これって、別に隠してるわけでなくて「単にそいつの言ってることが周りに理解されてなかった→多くの人が”隠している”と錯覚していた」だけなんすよね。で、普遍的な人間心理を踏まえると「自分の感想や感動を共有しても理解してくれない相手に誰が話すもんか!」と本音を語らなくなる可能性もあります。

なので、インサイトを「隠された欲求/本音」と矮小化するのは、マーケターとしてはだいぶヤバい認知バイアスだと思います。

どちらかというと「まだ広く知れ渡っていない未発掘のニーズ」「表向き語られない顧客/消費者の本音」とでもした方が、文章表現としては適切だと思うし、議論を発展させる上にイシュー(問い・論点)としては掘り下げやすいように思えます。

顧客/消費者自身はインサイトを自覚している可能性がある

インサイトの定義や要件として「顧客/消費者自身が認識できない欲求」「消費者が自分でも気づいていない本音や動機」という説明もよく見ます。

これに関しても、現段階での私の持論を端的にまとめると、

「顧客/消費者本人がインサイトを自覚していないというよりは、求めてたモノをお出しして初めて”それがインサイトだった”という反応が得られる」

という認識。

身も蓋もないことを言うと「顧客/消費者本人はとっくにインサイトを自覚しているのに企業側が鈍感なので気づいてないだけ」という状態。

というのも往々にして、人間とは「インサイトの自覚はあるけど、それを適切に伝える術を持たない」ものだからです。

たとえば、クリエイティビティを要される場面でのクライアント対応でよくある話ですが「あれ?この人、こういう成果物が欲しいのかな?」「こういう課題で悩んでるのかな?」と感じることありませんか。これも実際には「相手側には明確なインサイトがあって自覚もあるけど、適切に表現して相手に伝える術を持たない」ってだけな話だと思います。

さらにわかりやすい例を言えば、よくある夫婦喧嘩の話。朝、ゴミを捨ててくれない旦那に不満を持つ奥さんのインサイトは「朝の忙しい日々のルーチンを旦那が少しでも手伝ってくれれば家事が楽になるのに…」です。しかし、それを直接言わないのは「気づいてやってほしい」「自分の大変さをわかって欲しい」といったインサイトもあるからです。

そんなインサイト、とっくに当の本人は気づいてるでしょうし、わざわざ口にしないだけ。

「ビジネスでの崇高なインサイトの話を一般家庭と同列に語るな!」という声もあるでしょう。

しかし、実際そうなんでしょうか?

たとえば、私はよくSNSで「このアプリのUXがこういう理由でクソ!二度手間かけさせやがって!」としょっちゅう愚痴ってますが、まったく企業は拾ってくれません。もちろん、わざわざ企業のカスタマーサクセスに改善案出すようなコンサル業務みたいなことも、ましてや株主総会で熱烈なクレームを出すこともしません。…面倒だから。

そうして考えると「インサイトは顧客/消費者自身には自覚がない」という解説も「それって単に企業側がちゃんと顧客/消費者の声を聞こうとしてないからそういう認識になるだけでは?」と疑問を抱かざるをえません。

顧客/消費者自身が本音を語ってくれるとは限らない

前述しているので、多くは語りませんが「誰がお前らなんかに本音話すか!」という普遍的な人間心理がわからないのは、マーケティングやビジネス以前に、人としてちょっとどうかと思います。

潜在ニーズとインサイトの比較は不適切

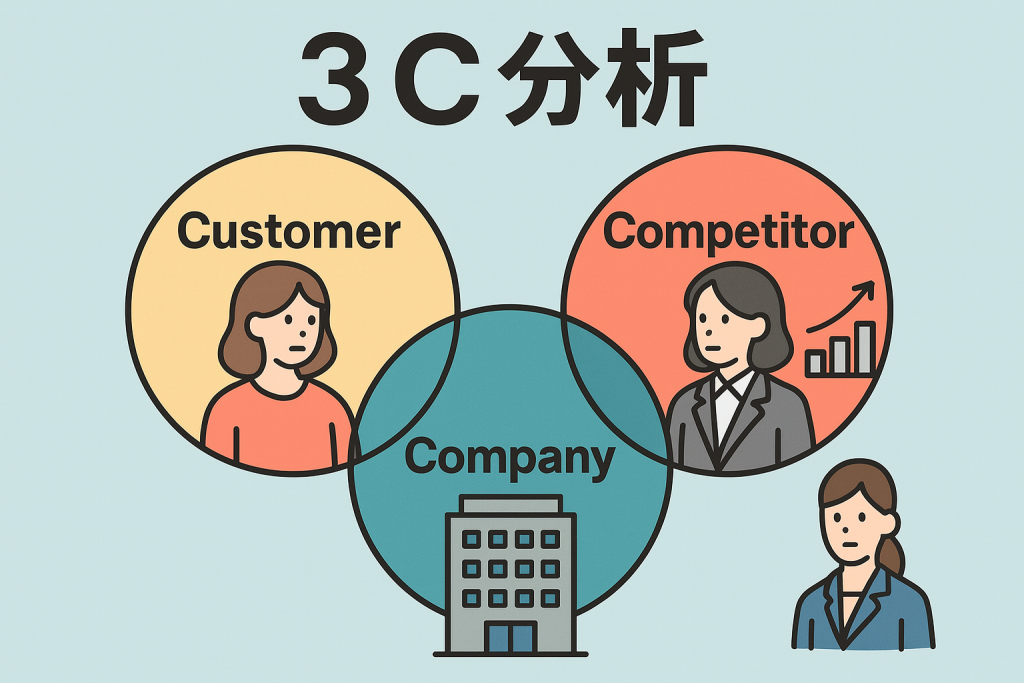

冒頭でも言及したようにGoogle検索のサジェストで「インサイト 潜在ニーズ 違い」というキーワードが出てきます。サジェストが出てくるということは、多くの人が疑問を持って調べているということです。

この検索結果から企業メディアの解説見てますが「インサイトと潜在ニーズを比較して語るのは不適切なのでは?」とだいぶ懐疑的です。

ただ、パッと見の言葉尻だけで意味を見ると「潜在的な欲求=インサイト」と説明された場合に「それって潜在ニーズと何が違うの?」と疑問に感じるのはしょうがないでしょう。またニュアンスとして「顧客/消費者が言ってくれないこと」を「潜在ニーズ」「インサイト」と表現するのであれば、どっちもだいたい同じ意味でいいんじゃないの?って感じです。

これも私的な結論を言うなら「潜在ニーズはあくまで顕在ニーズと比較しての段階や分類を指す」「インサイトは潜在ニーズ/顕在ニーズのどちらにも存在する」という見解です。

まず第一に、ニーズは顕在化していくと「ウォンツ」に分類されます。潜在ニーズは「まだ顧客が言語化できてないニーズ」「言われないと気づかないニーズ」として、ヒアリングなどを通して「顕在化≒ウォンツ」になる可能性が十分にあります。

一方で、私の解釈では「インサイトは、消費者/顧客をニーズ→ウォンツ→デマンズへ駆り立てる決定的な要素」としています。ここでの文脈で説明するなら「潜在ニーズ→顕在ニーズへと変化するための決め手がインサイト」という考え方です。※詳しくは後日公開予定記事で。

これもベン図とか論理記号で示したほうが手っ取り早いと思います。

※図解資料は後日追加予定

先ほどの例でいうと「このアプリのUXがこういう理由でクソ!二度手間かけさせやがって!」という欲求をユーザーが声に出してないと仮定して「潜在ニーズ」だとするなら(私の場合は声に出してるので「顕在ニーズ」です)、インサイトは「なぜ二度手間かかってそこまでイライラするか?」といった動機を掘り下げていく必要があります。

ちなみに私がイライラしたアプリは、何を隠そう大手銀行のアプリで、水道局の支払いを口座引き落としするのに「銀行のPCサイト/スマホアプリ/水道局の公式サイト」で何回も最初から個人情報~パスワード入力して一度でもミスをすると最初からやり直し…とかいうクソ仕様でした。

この場合、潜在ニーズとインサイトで分けると、以下のような感じになります。

潜在ニーズ:銀行経由でのお金のやり取りを安心かつ迅速に済ませたい(欲求としての状態)

インサイト:お金の支払いで無駄な時間を使いたくない、銀行や水道局の都合で手間のかかる事務作業したくない(不満や隠れた本音)

潜在ニーズは顕在ニーズとしてウォンツとなっていると仮定すると、デマンズへ移行していない障壁は「支払い意志(=購買力)があるにも関わらずサイトとアプリのクソ仕様で進まないので途中でやめる」がインサイトとなるわけです。

インサイトが矮小化されてしまう原因

※以下、リライト時に加筆予定