本ブログを執筆するにあたり、マーケティング用語の定義や背景をより正確かつ厳密に理解しなければならない事態が増えた。そのため、主要なマーケティング用語や理論を掘り下げていると言及されることの多いフィリップ・コトラーの「コトラーのマーケティング入門(Marketing: An Introduction 14版)」「マーケティングマネジメント(Marketing Management 16版)」の二冊を購入し、参考にしている。

加えて「コトラーのH2Hマーケティング」「コトラーのリテール4.0」も過去に参考にしている。しかしどうにも私はコトラーの切り口や文章表現は好きではないようである。とにかく「好きではない」という感想が著書全体を読んでて、再確認することが多い。予め断っておくが「好きではないから読まないし理解したくない」と稚拙なことを言いたいわけではない。むしろ私の経験則上としては「嫌いなものを徹底的に批判することから新たな洞察が生まれる」ことが多い。

また購入の経緯について触れておくと「コトラーよりもマシな、マーケティング基本について網羅的に記している、辞書やバイブルのような著書が、他に見当たらなかった」という背景もある。その事実からしても「コトラーの本が他に比べて相対的にマシ」「マーケティングという抽象的な概念の多い分野に対してコトラーのようにマーケティングの原理原則・共通バイブルと言える理論の確立に挑んだ者が少ない」という実情がうかがえよう。

話を戻そう。

今回は、マーケティングのバイブルやレジェンドかのように語られるコトラーに対して「なぜ、これほどまでに私がコトラーが嫌いなのか?」を言語化することで、後進のためにマーケティングの発展の礎となる課題提起となれば良いと思う。

私がコトラーを読みにくいと感じた理由

日本語訳が微妙すぎる

まず明確に批判できる点としては「日本語訳が微妙すぎて今日のマーケティング理論/用語の誤読要因になっているのでは?」という点だ。

これは「コトラーの著書が~」というよりは「コトラーの著書の日本語訳が~」という点で、コトラー自身というよりは、コトラーを参考にしたり広めた者側への批判となる。

実際問題、マーケティング理論/用語について、インターネットや書籍で調べてみても、一つの単語/概念に対して矮小化された解釈であったり、あるいは各種メディアや書籍発行者のポジショントークのために恣意的に解釈されている現象が散見される。

元々、私がコトラーの本を手に取ったのは、本ブログを執筆するにあたり「ニーズ/ウォンツ/デマンズ」について明確な定義を知りたい(私自身が明確に説明できるようにしたい)と思ったからだ。しかし、試しに「ニーズ/ウォンツ/デマンズ」という用語を検索したりLLMに解説をさせても「どうとでも受け取れる広い解釈」がされがちなのが現状だ。

さて、以上の背景を踏まえた上で実際に「コトラーのマーケティング入門(Marketing: An Introduction 14版)」を手にとって読んでみたところ、上記の「ニーズ/ウォンツ/デマンズ」はなんと「ニーズ/ウォンツ/需要」と訳されていたから驚きだ。

Web文章であったり、横文字のビジネス用語が頻発される中で育ってきた私としては、感覚的に「なぜ需要だけ日本語…?」という感が拭えない。というのも「需要」という言葉自体が、広い意味で「人や社会が求めているもの」という意味合いで「需要がある」といった持ちいられ方をされるからだ。

試しに「広辞苑 第7版」で「需要」について引いてみた。

じゅ-よう【需要】

①もとめ。いりよう。

②[経]商品に対する購買力の裏付けのある欲望。または、その社会的総量。

経済学用語においては「デマンズ」に近い意味合いで用いられるていることがわかるが、一般的には「もとめ、いりよう」という意味合いで用いられていることが見えてくる。

また、一般的な文脈では「ニーズ=需要」という意味合いでも用いられがちなので、同様に「広辞苑 第7版」で「ニーズ」についても索引した。

ニーズ【needs】

必要。要求。需要。

「コトラーのマーケティング入門(Marketing: An Introduction 14版)」では「ニーズ」は「欠乏している状態(States of felt deprivation)」「人間に本質的に備わっているもの(basic part of the human makeup)」と解説されている。しかし、一般的にいう「ニーズ」はより曖昧な「必要、要求、需要」という意味合いで用いられる。そのため、コトラーのマーケティング入門日本語訳だけで解釈すると「需要=ニーズ」という前提があるほど混乱し、読解の妨げになるように思えてならない。

こうした「言葉が想起させる印象や意味」には世代間格差や専攻している分野といた背景によっても違いがあるとは思うが、少なからず、ビジネス文脈においては「専門用語として横文字で使われる用語は、何かしらの背景や理由がある」場合が多い。少なからず、知らいない横文字がビジネスシーンで用いられれば、多くの人は意味を調べると思う。

そうして考えると、混同を招きやすく一般的な意味で解釈されやすい「需要」という日本語訳よりは「デマンズ」と横文字で表現したほうが「これは専門用語でありマーケティング用語である」と、文脈からしても自明となりやすかったのではないか?と疑問が止まない。

この話をするにあたって思い出したのが「日本語は他言語と比べて論理的でない」という批判だ。正確な文脈や出典はうろ覚えなのでこの記事では割愛させていただくが、おおむね「日本語は非論理的で、曖昧で、主観的な情緒に流されやすい」「日本語文法は単語で区切られないので論理的に読めない」といった主張だった記憶にある。

かくいう私自身、どちらかというと言葉に関しては「非論理的で、曖昧で、主観的な情緒に流されやすい」表現を好む。出自がクリエイティブ畑だからだろう。そうでなくても「厳密に同じ定義で言葉を用いて理解し合える」というのは、同じ会社内や学問を履修している間柄でもなければ、まず成立しないように思う。異なる文化圏に所属していることや世代間の格差などの複合的な要因背景によって言葉の使われ方も解釈のされ方も異なるからだ。

同様に「コトラーのマーケティング入門(Marketing: An Introduction 14版)」内でも言及されている「クリティカル・シンキング(critical thinking)」が「批判的思考」と訳され浸透してしまったことにも触れておきたい。

これも言葉のニュアンスだけで読み取ろうとすると「批判する思考=クリティカルシンキング」と誤解されかねないが、実際には「批判はあくまでクリティカルシンキングの一要素」でしかない。にも関わらず「批判すること=批判的思考」と受け取られてしまう解釈余地が発生し得る。

こうした日本語の多義性により「曖昧で解釈余地が広く生じる一般的な語を用いた日本語訳になってしまったことが、マーケティング用語の理解の妨げになっている」という課題提起となる批判が、私がコトラーが読みにくいと感じたい第一の理由である。

一般用語として用いられることの多い「需要」という単語ではなく「デマンズ」と横文字で訳すか、せめて本文内に原著で記されている英単語「Demands」と書籍内で記すほうが誤読されずに理解を早めたのではないか?と思えてならない。

単語解説が省かれている/単語索引がしにくい

これも「コトラーが~」というよりは「コトラーの書を翻訳・編集する出版社側が~」という性質の批判となる。

前述のように、本書を手に取ったのは「ニーズ/ウォンツ/デマンズ」について厳密な定義や意味を知りたかったからだ。つまり、私のウォンツは「辞書のように手っ取り早くスムーズに厳密なマーケティング用語が索引できる著書」である。Google検索結果のような掲載メディアの恣意的な解釈の含まれた用語解説ではなく、より厳密で出典元の文脈なども十分に尊重されている専門書としての解説に期待していた。計800ページもある著書だけに辞書的な機能もあるのだろうと、そう期待していた。

しかし、困ったことになぜか原著内には存在する単語解説が省略されており地の文を読むだけでの理解を強要されるのである。しかも、その理由が一切述べられていない。

【原書からの割愛情報】

原書に掲載している下記の内容は、事情により割愛した。

・余白部分に記載の本文中での重要用語

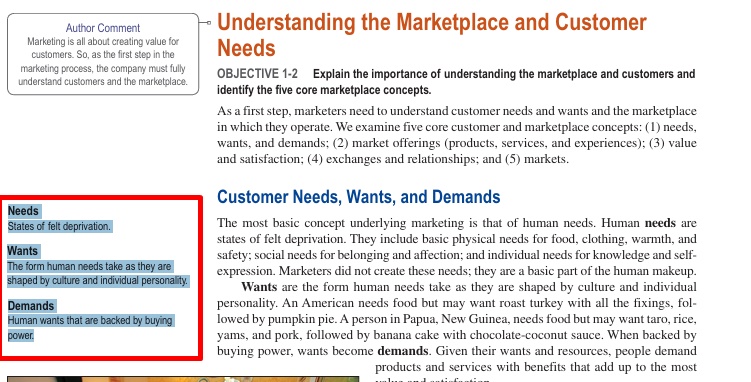

参考までに原著のテキストを見てみると、下記画像のとおり、単語解説部分にしっかりとその用語の定義を明快に読み取く為の端的な記述がある。

おそらく、割愛された編集上の意図としては「紙面レイアウト上、掲載スペースが確保できない」「単語解説がなくても地の文を読めば理解できる」といった事由であると推察できる。しかし、そのせいで前述の日本語訳の問題と相まって、本書でマーケティング用語を理解するのが困難になる一因となっているように思えてならない。

先ほどの「デマンズ」で言えば、原著だと「Human wants that are backed by buying power.(人間のウォンツが購買力によって裏打ちされている状態)」とシンプルかつ明確に定義されている。これを「需要」と訳してなおかつ地の文で読み解かせようとするのは、もはや「わざと難しくして読者の理解を妨げてるのでは?」と悪意すら勘ぐるレベルである。

また「マーケティング用語を理解する」という利用目的においては、789ページ以降の「索引」の項もかなり杜撰な編集と受け取らざるを得ない。知りたい用語…たとえば「ベネフィット」と調べようとしても「最初にその用語が出てきたページだけ記載しているのか?」「その用語が理解できるページだけ厳選して抽出しているのか?」といった編集意図がまったく読み取れないし、記載もされていない。

マーケティング用語を調べる典型的な利用シーンは「用語の意味を知りたい」がほぼ大半と言ってもいいだろう。今や日常で知らない専門用語と出くわしたら、辞書で用語を索引する感覚でGoogle検索やLLMで「〇〇とは?」を用語検索しているビジネスパーソンが多くの比重を占めている。

辞書のような分厚さがあるにも関わらず、原著の「地の文を読まずともマーケティング単語解説部分を見るだけで理解が早まる」という性質を割愛する意図は、果たして何なのだろうか?また翻訳本として「これなら原著を読んだほうがマシ」と思わせるような翻訳・編集というのは、出版社の仕事として適切なのだろうか?(少なからず、私は原著を英文のまま読まないと「信用ならん」と判断させている時点で、出版社側の敗北を意味するだろう)

こうまで原著の校正・文意を捻じ曲げた編集が為されていると「わざとコトラーの本を難解にし国内人材のマーケティング理解を妨げようとしている」としか思えない。同様に、現在においてもマーケティング用語の定義が曖昧で定まらない場面も多いことから、国内にコトラーを広めた人物や企業も「コトラーだからすごい!崇高な理論だ!」とコトラーの権威性に媚びて考えなしで啓蒙していたのでは?と疑問が止まない。

原著から割愛された事由が述べられていない

こちらも前項に続き、日本語訳本の編集・校正に関する批判だ。

前述の「重要用語解説部分の削除」以外にも、下記のような割愛事項がある。

これらもすべて書籍内に掲載されなかった理由は一切の説明はない。説明がないので割愛される判断に至った議論の過程や判断軸がまったく読み取れない。この本がどの層をターゲットにしているかが見えないが、おそらく「本書だけでわからないなら、原著も読んでね。翻訳者や出版側もよく理解してないから」というメッセージなのだろう。

さすが、税込8,580円もする高度な専門書だ。

読者のマーケティング理解を促すために「理解したければ翻訳元の原著も読め」「割愛されている編集や校正側の都合を、同じく割愛しているクリティカルシンキングを用いて推論しろ」という、高度なコンテクストを洞察する読解力と推論力を鍛えるために設計されたスパルタ形式の書籍なのだろう。…実に読み応えがある。

全編に渡って語り口が顧客/消費者目線でない

ここまではあくまで「日本語訳書籍の批判」に終止していたが、ようやく「コトラー自身の批判」…すなわち「どうしてこんなにも自分がコトラーが嫌いなのか?」について論じられる。

これについてアレコレ思案してみたが、根本的なところで言えば「コトラーの著書がすべからく全編に渡って顧客/消費者目線でない語り口だから」で、おおよそ腑に落ちる。

「コトラーのマーケティング入門(Marketing: An Introduction 14版)」の最序盤において「マーケティング・マイオピア(Marketing myopia)」という重要用語の説明が為されている。

売り手は、製品自体にばかり目を向け、製品が生み出す顧客の便益や経験を軽んじるという過ちを犯すことがある。いわゆるマーケティング・マイオピア(近視眼)である。製品にとらわれすぎるあまり既存のウォンツしか意識せず、その背後にあるニーズを見落としてしまう。

元の文意ではマーケティング・マイオピアが起こる要因は「既存のウォンツしか意識せずニーズを見落としてるから」と説明しているが、これは掘り下げると「顧客起点/目線ではなく売り手側の都合/目線でしか考えてないから」と根本的なイシューにつながる話だと思う。

ニーズ…すなわち「欠乏している状態(States of felt deprivation)」「人間に本質的に備わっているもの(basic part of the human makeup)」に焦点を当てていれば、語り口も自ずと「我々の顧客は~」を主語にしたものとなるだろう。

その点でコトラーはが「顧客は~」ではなく、一貫して「企業は~」「売り手は~」の語り口なのである。

それがどうしても私としては「嫌悪感」を抱く要因となっているようだ。

ニーズのような、顧客/消費者の重要さを説いてるようでいて、その実が「理屈だけで顧客/消費者の重要さを説いてるだけ」という、本質的には顧客/消費者の重要さを魂の奥底で理解していないようなコトラーの「他人事」のような語り口が、どうにも鼻につくのである。

これはあくまでコトラー自身の活動のターゲットが「コンシューマ/カスタマーでなく企業限定だから」と狙ってそのようなポジショニングをしているのかどうか、消費者・顧客の深層心理がわからないから理屈めいたもので表現しているのか、単にそうした生々しい表現をするだけの表現力がないかは、定かではない。

しかし、どうしてもBtoCが出自で日頃よりエンドユーザーの動向を見ている私からすれば「現場や消費者/顧客の生々しい声から浮世離れしすぎている」と感じてしまうのである。

端的に言えば、この「企業は~」の語り口でニーズやウォンツなどと高説垂れているのが、気に食わない。

そして、このコトラーの語り口に触発されるような企業やマーケターもだ。

先に説明した「ニーズ」も「欠乏している状態(States of felt deprivation)」と、いかにも形而上の崇高な理論を知って満足しそうな層が喜びそうな理屈だ。

なので「真にニーズと言われる概念」を理解しないまま「我々はニーズを理解している」「顧客のニーズとは〇〇だ」と知った風に語り出す。ゆえに「理屈や理論としては知っていても、実際の”ニーズ”と呼ばれる根源的な人間の欲求と結びつかない」という「理論を語って満足するだけの実践的でないマーケティング」が横行してしまうのだと思えてならない。

真にマーケティングの実行者として消費者/顧客の目線に立脚しているなら、やはり「我々の顧客は~」という語り口となるはずだろうが、そうでないのが「どこまで言ってもコトラーの理論は売り手目線」だと落胆せざるを得ない。

これがコトラーの同様立ち位置にいるピーター・ドラッカーで言えば「消費者目線」「労働者目線」で読めるエピソードや切り口が交えられている。ドラッカーの文章は、時に「消費者や労働者の代弁者として経営層に語る」という切り口も交えているのだ。すなわち「どんな社会的な立場であれ自分事として読み取りやすい」ように思える。

そう考えると、コトラーの文章の切り口はどう好意的に受け取っても「企業に対しての目線」しか感じられない。消費者/顧客という存在も「フレームワークでこう定義するもの」と、そこに人間の生々しい感情や剥き出しの欲求の匂いが一切しない「理論上のモノ」として扱われているのである。どうにも「どこまで言っても他人事」の感が強い。

この「どうしてコトラーが好きになれない」と確信に至ったのが、同氏の「人間中心マーケティング」を読んで、語り口が終始して「人間を中心としているとしながらも、ビジネモデルの変化やマーケティングの在り方を語っているだけ」だと感じたからだ。

その実が「人間を中心としていると語っているだけの空虚な理論」としか感じられない。

こうした点が、私が根本的に「コトラーが好きになれない理由」でもあるし、逆に言えば「コトラーが伝えきれないマーケティングの価値を伝えることができる、自分だけの強み」でもあるのだろう。

そういう意味でも、近代においてコトラーがマーケティング理論の基礎を築いてきた背景には経緯を払いながらも、氏の書籍や表現に対しては、批判的な立場でいたいと、改めて思う次第だ。